In questo periodo il mercato del lavoro è al centro del dibattito, con la narrazione degli imprenditori che non trovano lavoratori contrapposta a una realtà fatta di sfruttamento degli stagionali. In questo periodo si riaccendono i dibattiti sulle condizioni di chi lavora nei settori turistici e della ristorazione. Quest’anno in realtà non è l’inizio dei dibattiti sul tema lavoro in quanto, con l’enorme aumento di richiesta di riders, questi sono riusciti a ottenere l’attenzione su quelli che sono i loro problemi, nonché qualche iniziale risultato. Da qui si continua a dare voce agli ultimi, ovvero i nuovi lavoratori digitali vittime di nuove pratiche di sfruttamento, tanto innovative quanto subdole ed efficaci.

Si tende a ignorare completamente quelli che nella concezione generale sono i privilegiati, tecnocrati, quelli che, a fronte di una serie effettivi vantaggi, vivono una condizione lavorativa molto peggiore di quanto si è portati a pensare. Sottopagati, alienati, privi del concetto di straordinario pagato, al punto da finire spesso in burnout. Sono i tech workers, ovvero sviluppatori, ingegneri, grafici e lavoratori altamente specializzati del settore IT. Operante da circa un anno, Tech Workers Coalition Italia cerca di fare un primo passo nella battaglia per i diritti di questa categoria, fuori dai radar delle grandi narrazioni. Noi di theWise Magazine siamo riusciti a parlare in privato con loro (in quanto è possibile interagire nella chat pubblica su Telegram o sulla piattaforma Zulip). Questo è quanto ci hanno detto.

Cos’è TWC e quali sono i suoi scopi?

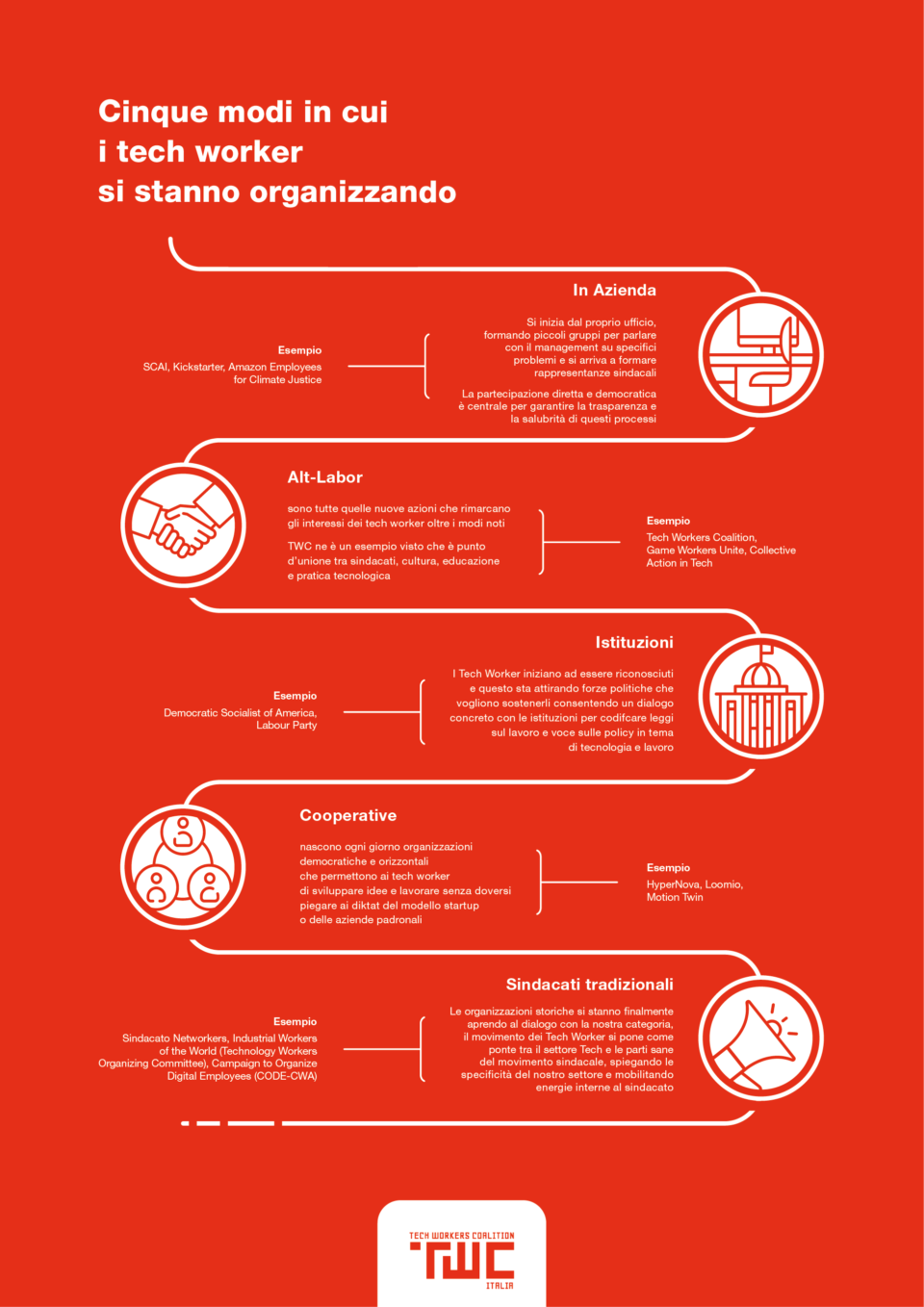

«Tech Workers Coalition è un’organizzazione internazionale di cui noi siamo la sezione italiana. Si configura come un’associazione alt-labour, cioè operiamo sui temi del lavoro ma in modo diverso dalle organizzazioni esistenti e consolidate come sindacati, associazioni di categoria eccetera. Alt-labour è l’idea di mettersi a cavallo tra sindacato, mondo della cultura e informazione, talvolta arte (nelle varie declinazioni) e mondo istituzionale. Cercare quindi di fare infrastruttura per far parlare i tech workers che abitano questi mondi, per costruire cose nuove in ognuno degli enti coinvolti.

In Italia sia per ragioni logistiche che per le caratteristiche italiane ci si sta concentrando principalmente sulla parte culturale. Ancora non abbiamo presenze in azienda ma è un obiettivo del prossimo anno. Vorremmo all’attivo almeno un sindacato, una vertenza, un qualcosa che possiamo dire essere opera nostra».

Quindi cosa implica essere un’associazione alt-labour?

«Negli USA, UK o in Germania, TWC non è un sindacato riconosciuto e non opera come tale. Supporta i lavoratori nell’interagire con un sindacato e i sindacati nell’entrare nelle aziende tech. A livello di linguaggio, problematiche, formazione e strategia può arrivare lì dove il sindacato tradizionale non arriva. Per esempio in Germania c’è il consiglio operaio, riconosciuto per legge e abbastanza comune nelle aziende tedesche ma non tanto nelle startup tech, o meglio non fino a pochi anni fa. Per farne uno non serve necessariamente un sindacato, basta un manifesto, si vota e si rivota finché non si elegge un consiglio operaio. Noi facciamo dei workshop per spiegare ai lavoratori come iniziare questo processo (non è difficile), come difendersi da un manager che vuole far saltare il tutto. In più aiutiamo nella comunicazione interna per portare avanti questo processo: in Germania, per esempio, abbiamo supportato N26, la banca, ma anche Babbel. La sezione berlinese si è infilata in questa attività molto specifica nel modo in cui era utile, cioè facendo circolare informazione e supportando le attività ma da esterni, né come sindacati, né come singoli che vogliano prendersi dei meriti.

Negli USA si definiscono come organizzazione per organizzatori. In Italia su questo aspetto siamo un po’ indietro, principalmente perché mancano gli interlocutori. I sindacati, anche quelli più radicali, raramente usano questo genere di strumento mentre negli USA, per esempio, International Workers of the World fa questa cosa da un secolo. Noi vorremmo riprendere questa formula e adattarla al contesto italiano, quindi serve ancora un po’ di tempo per comprendere come agire al meglio».

Quali sono secondo voi le problematiche tipiche del contesto italiano?

«Il body rental è molto specifico [pratica illegale di assumere un lavoratore formalmente in un’azienda e de facto in un’altra dove viene maltrattato in quanto privo degli strumenti di difesa che sono garantiti ai colleghi assunti in modo tradizionale, N.d.R.], nel senso che all’estero ci si lamenta della consulenza ma è più comune avere i contractor: cioè tu singolo vieni assunto in Google a contratto, vieni pagato meno di un interno, lavori di più e senza tutele e questa cosa non ti va bene. In Italia abbiamo vari livelli di intermediari, formula meno comune all’estero. Ci sono, per esempio, anche in Brasile e in altri Paesi ma non si capisce perché in alcuni Paesi esplodano assorbendo molto del settore IT e in altri no. Probabilmente è una questione di legislazione.

Un altro problema italiano, forse secondario, è la forte discriminazione verso i tecnici che non passano a ruoli manageriali. Se tu dopo i quarant’vuoi programmare, a prescindere da esperienza e capacità puoi fare davvero le magie, ma verso i quarantacinque iniziano a guardarti storto e ti spingono verso ruoli manageriali. All’estero piuttosto ti licenziano. Questa discriminazione c’è molto anche negli USA, specialmente in Silicon Valley, ma non c’è l’idea che progredire implichi comandare qualcun altro. Noi come lavoratori vogliamo combattere questa idea, un po’ perché danneggia alcuni, cioè non tutti sono portati o vogliono fare i manager, e dovrebbe essere un diritto poter continuare la propria mansione senza avere pressioni per cambiare. Questo lo definirei abbastanza peculiare».

Un altro problema è l’assenza di una rappresentanza politica per il mondo IT. Secondo te c’è una consapevolezza sul come si è arrivati a questa situazione?

«Ragionerei su chi debba essere rappresentato per avvantaggiare i tech workers. Non saprei nominare un Paese dove c’è una rappresentanza specifica dei tech workers. In Italia si può dire che non c’è una rappresentanza politica del mondo di chi produce software in generale. Nemmeno gli imprenditori ce l’hanno. Ce l’hanno i venditori di tecnologia a vario titolo, che spesso non ne capiscono di tecnologia. Ci sono alcune eccezioni come Quintarelli nel PD (è una persona che ha fatto molto sulla privacy e la legge sulla net neutrality). Qualche guizzo c’è stato, ma manca completamente il discorso tecnologico nel dibattito politico».

Eppure di tanto in tanto si parla di digitalizzazione e simili. In che senso manca completamente?

«Non è che manchi il dibattito, è che è occupato da gente che è abituata a trattare la tecnologia come una black box [termine tecnico per qualcosa che si vede in modo astratto, ignorandone il funzionamento interno, N.d.R.], e loro sono la voce che è ascoltata dai media. Altri politici chiudono ogni catena di trasmissione da parte di tecnici (intesi sia come lavoratori che gente che fa analisi, imprenditoria e simili): c’è la percezione di una barriera tra questi venditori e quelli che nella realtà fanno il software. Direi che un esempio è la dichiarazione di Colao, piuttosto recente, che intervistato sul Polo strategico nazionale ha detto che le migliori tecnologie cloud non sono italiane. Questa cosa sul piano tecnico non ha alcun senso perché le tecnologie per fare un data center sono in larga parte open source e un data center lo può fare chiunque abbia la competenza adatta (cioè averlo fatto almeno una volta). Questa persona dice questa cosa in ambito politico e non c’è un contraddittorio tecnico che possa smentirlo».

La cosa non si risolverebbe avendo una maggiore presenza di tecnici in ambito politico?

«Non mi è chiaro come possa entrare l’ambito tech nel discorso politico. Nessun partito sembra interessato, nessuno ha il peso per poter dire “dici cose sbagliate” e se lo avessero avrebbero altri interessi. Ci sono alcuni tecnici intellettuali che cercano di costruirsi una voce intorno al tema della digitalizzazione e penso a Fugetta, Vannini, Quintarelli. Questo è uno spazio anche un po’ alieno alle nuove generazioni, che discute di politica e tecnologia senza essere ascoltato né dai giovani, né dai politici. Per esempio Vannini, che è il migliore tra questi comunicatori, si limita a lamentarsi a vuoto, spesso parlando in modo troppo tecnico per il grande pubblico».

Ho come l’impressione che tutto ciò che è il mondo informatico sia visto non solo come una black box ma come un mondo di startuppari che vogliono solo fare l’app di turno. Una delle grosse mancanze che si ripercuote sui lavoratori è la mancanza di digitalizzazione. Se per l’italiano medio l’informatica si riduce a usare Instagram e solo da telefono e, proprio se sotto obbligo, Excel sul lavoro, diventa difficile portare certi discorsi all’opinione pubblica.

«In parte sì, e la classe politica potrebbe risolvere questo problema, ma i politici italiani non hanno questa competenza. L’idea che l’alfabetizzazione tecnologica possa tenere il passo con le questioni che sono attuali in politica è un po’ un’illusione. Anche in Paesi come la Germania, dove le competenze digitali sono molto maggiori, poche persone riescono a seguire discorsi su privacy, tassazioni internazionali e tutto il resto. Lì sono però discorsi del tipo: Amazon guadagna tot miliardi, paga le tasse solo in Irlanda e vorremmo che le pagasse anche qui. Lì non serve la competenza informatica, serve impacchettare questa richiesta in modo comprensibile e questo si può fare. A Berlino, per esempio, girano dei manifesti di SPD a riguardo: sono grossi e ovunque, come punto principale della loro campagna elettorale. In Italia è impensabile, un po’ perché mancano i partiti con questi obiettivi».

Colpa solo della politica o anche del pubblico?

«Manca tutta questa valorizzazione anche nei media sul discorso tecnologico, al punto che, quando ne parlano in modo sensato, la notizia gira un po’ nelle comunità ed è una cosa molto rara. C’è anche il problema che, quando la politica fa le cose, queste non vengono notate. Al netto del giudizio politico, ci sono i pochi come Quintarelli che si impegnano molto, senza che poi gli elettori degli stessi partiti lo sappiano. Se vai in giro e chiedi cos’è la net neutrality, non lo sa nessuno».

Anche in quella che è l’intellighenzia mancano però le nozioni di base, tipo cosa sia un algoritmo o un database.

«Finora l’approccio è stato che non sappiamo camminare ma dobbiamo correre e quindi corriamo. Il risultato sono questi kamikaze che da soli cercano di tirarsi dietri un partito per far passare qualcosa. Manca un pattern storico organico di crescita di consapevolezza sulla questione. Io sono un tecnico e la vedo in questo modo, forse questa domanda sarebbe più interessante chiederla a uno che di queste tematiche è digiuno».

Aggiungerei comunque che anche le nuove comunità di giovani che hanno a cuore i temi IT è molto chiusa. Anche negli ambienti universitari è difficile trovare attivisti o studenti interessati a temi che non siano puramente tecnici, del tipo questa tecnologia è meglio di quest’altra.

«Sfondi una porta aperta. Esistono degli ambienti politicizzati, per esempio nella scena hacker, ma sono ambienti alienanti. Un po’ perché sono problematici: il lavoratore medio IT scontento non guarda agli hackerini che fanno l’istanza di IRC autogestita come a gente che può aiutarli in qualche modo. Un minimo di discorso, anche in centri sociali, c’è ma è molto piccolo. Le comunità più grosse hanno sempre avuto una resistenza alla tematica politica, al punto che spesso è vietato parlare di politica: poi se chiedi loro che cosa intendono per politica sono spesso anche confusi, perché spesso lo STEM duro e puro è molto ignorante su questo tema e ha una concezione di politica come di qualcosa che non riguarda le macchine, quindi è complicata, sporca, con gente litiga e quindi prova rimostranza. Quando è cominciata TWC abbiamo colto la palla al balzo, cercando di offrire un’alternativa alla cosa».

Quindi è una questione culturale?

«Il discorso o è represso o è dominato da posizioni che vedono l’informatico non come un lavoratore ma come imprenditore di sé stesso. Questa retorica è dominante. La cultura tech nostrana ha ereditato degli elementi della mentalità californiana che poi si mischiano alla provincialità italiana, al mondo della consulenza, e queste brutture devono quadrare. C’è una minoranza di privilegiati che lavora bene, vive bene e prende bei soldi e che bullizza o invalida le posizioni di chi si lamenta mettendo il problema su una dimensione individuale. Sei tu che devi fare resistenza agli straordinari, devi cercare altri lavori, non hai studiato abbastanza e simili. La colpa è sempre tua, con a volte del vero e proprio bullismo nei confronti di chi subisce abusi sul lavoro. Noi in TWC siamo molto attenti nell’innescare dinamiche opposte in cui invece la colpa non è individuale, si analizza il sistema e gli effetti che ha sul lavoro. Poi a volte si possono fare delle scelte individuali e noi le incoraggiamo e diamo dei consigli. Se vedi poi nella nostra chat pubblica, molte discussioni vertono su decisioni private. Poi, ecco, noi non siamo come gli stagionali, abbiamo delle garanzie e quindi dei problemi di altro tipo. Ci sono anche discriminazioni come verso gli omosessuali (se sei trans non ne parliamo nemmeno). Per le donne ancora ancora si vive ma, come nel resto del mondo del lavoro italiano, ci sono ancora forti discriminazioni sistemiche. Per chi non è stereotipicamente italiano, [MM5] è prematuro perché gli immigrati di seconda generazione sono così giovani da essere invisibili nel settore tech. Dall’estero poi nessuno si sogna di immigrare in Italia per perseguire una carriera nel tech.

Se hai problemi psicologici o peggio psichiatrici, se ti tingi i capelli o vesti in modo eccentrico, ogni cosa è motivo di aperta aggressione e si vede poi anche negli ambienti di lavoro. Noi vediamo un conflitto culturale su questa cosa. Il vento sta cambiando di suo, noi vogliamo metterci il carico e accelerare questa transizione Noi ci battiamo per avere un’inclusività anche più radicale».

Anche nelle accademie ancora resistono certe spinte reazionarie, anche se per fortuna sono minoritarie.

«È ovvio che ci siano dei rimasugli, neanche tanto piccoli. Poi l’accademia è un discorso a parte, è un terreno di scontro perché poi tra i pionieri di molti dipartimenti ci sono dietro le donne».

Quando scoppiano i problemi, soprattutto con la pubblica amministrazione, si accendono i fuochi di paglia dei problemi legati alla consulenza. Vorrei approfondire il mondo della consulenza, quanto è rilevante nel mercato italiano e le sue problematicità.

«Questo è un problema che la stampa d’inchiesta potrebbe coprire, secondo me siamo a un livello paragonabile a Mani Pulite, e prima o poi scoppierà la bolla e la stampa non starà a guardare. Non riesco neanche a concepire quanto sia grande ed endemico il problema e forse è anche colpa nostra che non sappiamo comunicare. L’eccesso di consulenza è un problema, non la consulenza in sé. Non tutti sanno fare tutto ed è sacrosanto che certe competenze avanzate non le abbia ogni singolo ufficio della pubblica amministrazione e ogni azienda. Il problema è quando la consulenza è totalizzante».

C’è anche il fatto che noi chiamiamo consulenza quella che di fatto è outsurcing. Un consulente, dopo aver dato il suo parere, non dovrebbe poi sviluppare la soluzione.

«È normale che un consulente possa prendersi carico di una parte della soluzione per un periodo limitato di tempo, magari lavorando insieme al team interno. Una dinamica in cui un consulente imposta un processo o imbastisce un sistema, delegando poi a un team interno la responsabilità di continuare e manutenere il sistema, può essere benissimo sana».

In Italia però lo standard è che il consulente non solo propone una soluzione, ma la sviluppa in toto e fa anche manutenzione.

«Nel tech questa cosa è comunque sana in una certa misura. Il problema è che questa cosa va a discapito di qualunque investimento di lungo termine. Se tu investi nel comprare da aziende esterne non sviluppi competenze tue. Dopo trenta o quarant’anni c’è un buco di competenze che danneggia i lavoratori perché le competenze che mancano sono quelle che dovrebbero dare i soldi; danneggia il cittadino perché poi l’IT della pubbliche amministrazioni fa schifo e costa tanto; e danneggia l’imprenditoria perché l’imprenditore medio, se fa consulenza piccola, sa che il modo in cui opera la pubblica amministrazione gli chiude qualunque porta per entrare».

Perché?

«C’è una lottizzazione, per varie ragioni di incentivi legislativi ed economici per i manager, ad appaltare i lavori a grosse aziende, sempre le stesse, invece che sviluppare sul lungo termine in team interni. Questa cosa continua a crescere come costi e danni, e ormai è del tutto normalizzata. Nemmeno gli imprenditori italiani hanno il peso per ribellarsi a questa cosa, perché poi, a parte Reply e altre aziende finte-italiane, ormai sono tutte di proprietà estera. Quindi son soldi che vanno all’estero (non per fare nazionalismo o autarchia tecnologica) ma sicuramente non fa bene al Paese».

Perché dici che con questo sistema i prodotti sono scadenti?

«Immagina se un libro venisse scritto per cinquanta pagine da un autore, cinquanta da un altro, cinquanta da un altro ancora, l’impaginazione la fa tuo cugino e poi viene stampato col titolo sbagliato: questo è come si fa software in Italia. Sempre nella metafora del libro questo spesso non è anche un libro sensato o interessante, perché dovevi fare un manuale per montare lo scaffale ed esce fuori un romanzo rosa ambientato in Romania. I progetti falliscono perché sono del tutto fuori fuoco, infattibili.

La qualità del software dipende da tanti fattori che la consulenza rende più complicati. L’alternativa sarebbe avere un team interno di persone che hanno creato e manutenuto quel software, ci lavorano per anni e hanno contatti con gli utenti. Questo è difficile da trasferire internamente: se a ogni giro di budget o commessa, il software viene assegnato a consulenti diversi o direttamente ad aziende esterne che non hanno memoria di nulla, perché magari hanno steccato il progetto, i manager hanno fatto causa e devono assegnarlo a qualcuno nuovo. Si riscrive un sacco di software. Se tu sei un’azienda nuova che ha un sacco di incentivi economici per ricominciare da zero, punterai a quello. Si reinventa la ruota ogni volta con gente diversa in contesti diversi, ripagando cose che erano già state pagate dal manager precedente, nel progetto precedente, alimentando una marea di sprechi».

Al netto del paradigma della consulenza, c’è anche un problema di arretratezza dei processi e non solo di competenze tecnologiche?

«Assolutamente sì, e non solo nella produzione ma soprattutto nell’utilizzo e nell’adozione del software: manca lato utente e lato committente la capacità di usare il software giusto. Un po’ perché si va verso il pubblico, che va educato ma senza aspettarsi miracoli. Tutti gli applicativi che vengono utilizzati da chi lavora col software che devono essere formati su uno specifico tipo di software, che informa lo sviluppatore su come farlo, sia nel Pubblico che nel privato (con gli stessi giri). Le organizzazioni devono adattarsi al codice che creano e viceversa. Questo è ciò che sperano molti manager e credono che il software sia infinitamente flessibile e se lo fai bene si adatta a ogni organizzazione e sono le organizzazioni a dover cambiare».

In sostanza devono ancora arrivare i metodi user-centered, quando nel resto del mondo si parla già di sviluppo humanity-centered.

«Questa però è roba più da designer che da sviluppatori. Però sì, la mancanza non è solo lato tecnico».

Un’ultima domanda per concludere. Che consiglio o che messaggio vorreste dare a uno studente o una persona che non conosce il mondo aziendale dei tech worker?

«Urca! Che domanda. Unitevi a TWC. Scherzi a parte, mancano le risorse: non c’è un sito con dentro tutto quello che devi sapere per sopravvivere al mondo del lavoro, anche perché gli imprenditori si inventano ogni giorno un modo per fregare i propri lavoratori. Un consiglio solo è duro, ma posso dire che il mondo del lavoro non è una competizione come viene fatto credere a molti, soprattutto quando c’è più domanda che offerta, e quindi sappiate che chi vi è di fianco è un alleato, non un avversario, e in questo si combatte il seme di tanti altri problemi che facciamo fatica a risolvere. In università non viene piantato un seme alternativo, e bisogna recuperare presto i giovanissimi. Questo è uno spazio dove forse in futuro ci dovremmo occupare, al di fuori di TWC. Gli studenti sono abbandonati a loro stessi ed è un miracolo se riescono a resistere a tutte le influenze negative che sono egemoniche e dominano l’esistenza universitaria. Perché il tema del lavoro è completamente rimosso: c’è un’ansia enorme sullo sviluppare le competenze giuste (che può anche aver senso) e però dopo questo non si dice nulla su che significhi lavorare in azienda, lavorare con le tecnologie, tutta l’etica legata a questi mondi. Si pensa che il lavoro sia come i progetti universitari, però pagati. Le aziende che parlano nelle università hanno interesse a non raccontare la realtà dell’ufficio o altrimenti nessuno si candiderebbe da loro. C’è un’infantilizzazione, che vuole rendere tutto un gioco: c’è una infrastruttura per non dare responsabilità ai lavoratori. Ci sono ragazzi che prendono la prima busta paga e finiscono per chiederci cose che un operaio in fabbrica degli anni Settanta, invece, conosceva perfettamente come nelle relazioni di potere col datore di lavoro, cosa aspettarsi o cosa no. Perché c’erano delle strutture in famiglia, in chiesa o tra gli amici che dava questa conoscenza. Per i tecnici questo non c’è perché si spinge la narrativa della passione, del gioco, del sceglierti la tecnologia, e la mansione che più ti diverte».