Se non fosse un corso e ricorso storico di quelli che danno i brividi potremmo tranquillamente sorridere delle dichiarazioni del candidato leghista alla Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha parlato con disinvoltura di “razza bianca da difendere” e di “italiani come realtà etnica in pericolo”. No, non è un discorso all’Impero urlato dal balcone di Piazza Venezia, ma sono frasi (poi parzialmente rettificate) pronunciate dal nuovo delfino di Matteo Salvini ai microfoni di Radio Padania, all’indomani della sua investitura ufficiale a candidato al Pirellone in successione a Roberto Maroni. In una Milano che è modello di multietnicità, e in quella stessa Milano dove un altro illustre pensatore che condivideva la stessa linea di pensiero fu appeso per i piedi e offerto allo scherno di un popolo stremato, ascoltiamo ancora nel 2018 discorsi che vorrebbero ribadire la supremazia di una razza sulle altre e contribuire a gettare benzina sul fuoco di un’eterna polemica, quella su razzismo e xenofobie, che non accenna a placarsi. A guardare la TV e seguire i media, si direbbe che gli italiani siano diventati un popolo di razzisti. O forse che lo siano sempre stati, e che stessero solo aspettando un “condottiero” che desse voce ai loro istinti più beceri. Il tema del razzismo è ormai centrale, nelle cronache e in politica, da qualche anno a questa parte, così come le crociate contro quelli che vengono qui a invaderci, a rubarci il lavoro e a guadagnare 35 euro al giorno sulle nostre spalle, occupando gli alberghi mentre i terremotati stanno in tenda sotto la neve. Ecco riassunti in poche righe i temi salienti dell’odio razziale 2.0, ovvero le motivazioni più ritrite (nonché spesso palesemente false, ma non ditelo agli indignados) che vengono utilizzate da una parte per fare propaganda, dall’altra per sfogare le proprie frustrazioni e giustificare i propri fallimenti. Eppure, che ci crediate o no, non siamo sempre stati così.

Bari, 8 agosto 1991. Un mercantile proveniente da Tirana, il Vlora, attracca al porto, stipato all’inverosimile di persone in fuga dal crollo del regime comunista albanese. Attirati dall’immagine di benessere che la TV italiana irradiava al di là del Canale D’Otranto, 20.000 disperati (ma sono numeri stimati: a posteriori si è arrivati a misurare il carico umano della Vlora in circa 10.000 persone in più) di ogni età, compresi donne e bambini, tentano di sbarcare a Brindisi, ma vengono fatti arrivare nel capoluogo con tutto il loro carico di panico e disperazione. Le scene riprese dalle emittenti locali prima e nazionali poi sono autenticamente apocalittiche: persone che si lanciano dai ponti direttamente in acqua e tentano di raggiungere la banchina a nuoto, situazioni igieniche da terzo mondo, tensione altissima, panico e impreparazione delle forze dell’ordine del tutto impotenti di fronte a questo fiume umano, con i superiori tutti in ferie e gli uffici chiusi. Va detto: questo sbarco (anzi lo Sbarco con la S maiuscola, come da allora viene ricordato dai pugliesi) non fu certo l’unico. La grande immigrazione albanese in Italia era iniziata già qualche tempo prima, con flussi clandestini più o meno regolari tra le due sponde d’Adriatico, culminate nello sbarco di Brindisi del 7 marzo 1991, in cui 27.000 persone si riversarono sulle coste italiane a bordo di diversi mezzi.

Sono persone abbandonate in balia di loro stesse, che non hanno nulla: vengono sistemate nell’Arena delle Vittorie (uno stadio vicino al porto) per prestare loro le prime cure e tentare una sommaria identificazione. Ma mentre la macchina governativa e burocratica stenta a mettersi in moto, come sempre accade, la macchina dei soccorsi dei privati risponde spontanea in tutta la sua forza: fin dalle prime ore migliaia di cittadini, richiamati solo dall’umana pietà, fanno la spola tra le loro case e il vecchio stadio portando tutto quello che serve: vestiti, acqua, cibo, medicinali e ogni altro genere di conforto. I baresi non sono razzisti e non potrebbero mai esserlo: un popolo cresciuto in una città di mare è esso stesso espressione di una mescolanza di etnie e culture che lo rendono unico per come è. E per nulla razzista si dimostrò allora, aiutando in uno slancio autentico i “fratelli albanesi” (come da allora verranno ribattezzati), mentre il Governo confusamente serrava i ranghi organizzando i primi rimpatri forzati. Il resto è storia, raccontata soprattutto dalle cronache politiche e giudiziarie, ma nella memoria dei pugliesi rimane il post-sbarco: migliaia di persone vennero divise in gruppi e spedite nelle parrocchie, che si facevano carico di ospitarli con l’aiuto della comunità. Chiunque fosse in grado portava qualcosa, con raccolte porta a porta e nelle scuole. Nelle stesse scuole si organizzavano corsi pomeridiani di italiano. Subito dopo si pensò a come collocarli sul territorio, ed ecco che la manodopera albanese fece il suo ingresso nei piccoli paesi ancora lontani dal concetto di globalizzazione. Falegnami, muratori, antennisti, giardinieri, colf e badanti diventarono una presenza abituale nel tessuto sociale di questi paesi, molti trovarono l’amore e una famiglia, altrettanti andarono via a cercare altrove la propria fortuna, lasciando un buon ricordo in chi li aveva accolti.

Non si chiamavano ancora “migranti”, non avevano ancora nemmeno un nome. La parola “straniero” finì col fondersi con “albanese” diventando un tutt’uno. Tutti gli albanesi erano stranieri, e di conseguenza tutti gli stranieri erano albanesi. Un assioma tipico della mentalità delle persone semplici che avevano assistito a questo dramma e avevano reagito con la sola forza dell’umanità. Mai, in queste comunità già provate e disgregate dall’emigrazione di massa verso Germania, Svizzera e Belgio, si utilizzò il termine “invasione”. Mai si dubitò per un solo istante di stare facendo la cosa giusta accogliendo questa gente e dividendo con loro quanto si possedeva. Certo, non fu tutto rose e fiori: nelle zone in cui erano presenti consistenti gruppi di immigrati aumentarono i furti d’auto e nelle case, ma erano cose che si mormoravano a mezza bocca e non si urlavano ai quattro venti per cercare consensi (consensi in cosa, poi?). Tutti erano concordi sul fatto che bisognava fare qualcosa. Tutti fecero qualcosa.

L’ondata di immigrazione albanese è solo un ricordo ormai. Moltissimi hanno fatto ritorno nel loro paese, richiamati da condizioni economiche finalmente stabili e da un ritrovato benessere. La “paura degli albanesi” ha lasciato il posto a una generica “paura degli immigrati”, grazie anche alle cifre e alle immagini riprese e rilanciate dai media. Si è passati, dall’essere un popolo pronto all’accoglienza e all’aiuto, ai proclami razzisti e xenofobi urlati per racimolare voti. È statisticamente impossibile che tutti quelli che lanciano strali contro gli stranieri lo facciano perché forti di esperienze negative che li hanno coinvolti in prima persona. La stragrande maggioranza si fa fuorviare dall’immagine che certi media e certa politica vogliono dare del fenomeno, rendendolo strumentale su ben altre mire, mentre i nuovi leoni da tastiera, quelli che “l’Italia agli italiani”, vomitano il loro odio sui social, digitando su telefoni comprati a rate col sussidio di disoccupazione, fatturando a nero o, più spesso, sottopagando operai anche loro stranieri e in condizioni ai limiti della schiavitù. “Gli immigrati ci rubano il lavoro” è uno dei ritornelli che più spesso si sente dire: la realtà è che, in un Paese dove lavoro ce n’è sempre meno e per sempre meno persone (o per meglio dire, per persone sempre meno specializzate e scolarizzate), gli immigrati arrivano a svolgere quelle tipiche mansioni che gli italiani non vogliono più fare: lavori di fatica, con turni impegnativi per i quali non è richiesta alcuna preparazione specifica, ma solo buona volontà. Quelli che abbiamo definito in un articolo dello scorso anno “razzisti moderni” nascondono la loro intolleranza dietro una patina di finto buonismo sociale: sono convinti che tutti questi stranieri porteranno l’Italia alla rovina, ma non disdegnano di accompagnarsi a ragazze dell’Est (a pagamento o meno) o a comprare nei negozi orientali le imitazioni scadenti dei grandi marchi, per apparire ricchi pur non essendolo.

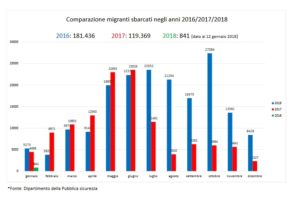

Sarebbe stupido e miope negare l’importanza (in termini di numeri) dei flussi migratori che hanno interessato l’Italia in questi ultimi anni – anche se, va ricordato, il nostro Paese non è che un approdo e un transito, dal momento che la vera meta della stragrande maggioranza dei migranti è il Nord Europa. Moltissimi, però, restano invischiati nelle maglie della burocrazia e della criminalità, locale o del loro paese di origine, o vengono ammaliati da prospettive di facili guadagni: ecco allora che vanno a ingrossare quel sommerso di clandestini che popolano i margini della nostra società e le periferie delle grandi città, diventando di fatto degli “invisibili” che vivono di espedienti spesso illegali. È qui che il nuovo razzismo prende piede e trova terreno fertile, diventando argomento che “sposta voti”. Potrebbe suonare comico, in un paese che ha conosciuto la vergogna e l’aberrazione delle leggi razziali, ma è una realtà che prende sempre più piede in quel tragicomico mix di nostalgia e ignoranza. Si dice che gli italiani abbiano la memoria corta, e probabilmente è vero. Gioverebbe a tanti tornare con la mente a quel 1991, quando fummo veramente un Paese “civile”.