Tra i governi medio-orientali con maggiore rilevanza internazionale troviamo sicuramente il moderno Iran, il cui modello di sviluppo economico è improntato all’occidentalizzazione da quasi mezzo secolo. La Repubblica Islamica dell’Iran si è trovata, in questi ultimi mesi, al centro dell’azione diplomatica di Donald Trump e del suo gabinetto. La sua guerra dei dazi (come la più tristemente celebre guerra dei bottoni) ha smosso i governanti di tutto il globo dalle proprie sedie, poiché costretti ad allinearsi per sovvertire il cambio di paradigma voluto dal miliardario statunitense.

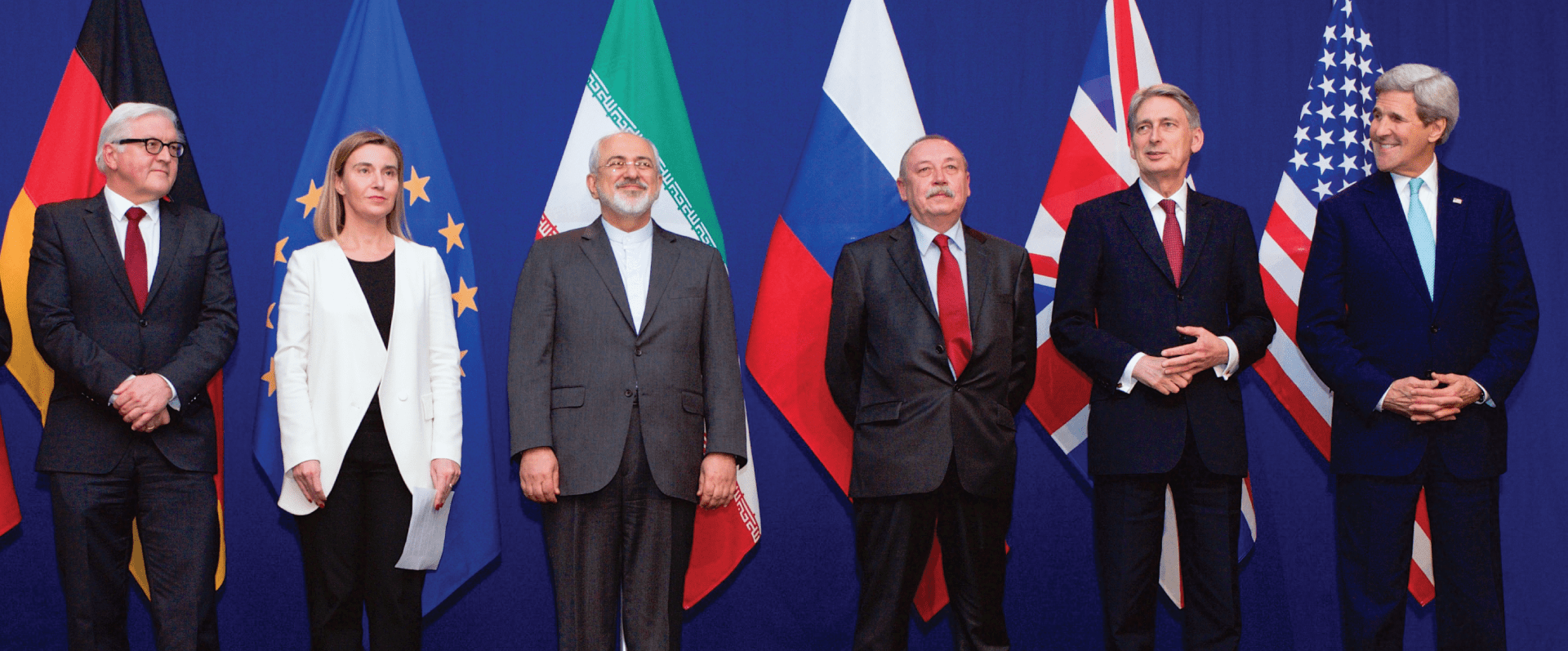

A maggio di quest’anno il suo entourage, infatti, ha ripreso il fascicolo Iran in mano, dopo le dichiarazioni critiche in campagna elettorale, manifestando dissenso per lo storico accordo siglato nel 2015 dal gruppo dei 5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Germania e Francia). In quell’occasione, Barack Obama aveva spinto le parti in causa a una soluzione che accontentasse tutti. La preoccupazione maggiore fu che si conservassero i connotati di sicurezza adottati dalla Nato, minacciata delle politiche energetiche dell’Iran di Mahmud Ahmadinejad.

La scoperta dell’uranio di Natanz

Partiamo dal 2003 quando sotto il governo di Ahmadinejad, ultraconservatore laico nonché convinto anti-sionista e anti-statunitense, fu rinvenuto ai confini nord-occidentali del paese un enorme giacimento di uranio. Da lì la decisione di farne una ricchezza per il paese, subito contrastata dalle potenze occidentali. Ma l’opera di arricchimento iniziò comunque, valicando la soglia permessa dall’AIEA, l’ente Nato per il controllo e l’utilizzo sensibile dell’energia nucleare, e scatenando reazioni in tutto il mondo.

L’uranio arricchito differisce dal naturale, estratto nelle miniere, per la maggiore concentrazione di un isotopo, particolarmente sensibile alla fissione nucleare. Il surplus di questo isotopo radioattivo permette l’utilizzo dell’elemento uranio come detonante nucleare. Ecco perché, dopo la seconda guerra mondiale e lo sgancio delle bombe atomiche, non fu mai più permesso di arricchirlo oltre la soglia del 3,67%: entro questa percentuale l’uranio può essere considerato fonte di energia puramente benigna, senza nessun rischio per chi ne entra in contatto.

Dopo varie traversie, riunioni e crisi planetarie durate quasi quindici anni, l’Iran di Hassan Rouhani, che ha sostituito Ahmadinejad alle elezioni del 2013, arriva alla storica firma del patto sancendo, di fatto, la fine delle tensioni. Gli accordi presi suscitarono entusiasmo in tutti i suoi contraenti (o quasi tutti).

Rouhani, dal canto suo, permise alle forze di sicurezza delle Nazioni Unite lo svolgere di operazioni di accertamento nei siti dove si maneggiava l’uranio, anche se solo dopo un largo preavviso e lasciando la libertà alla Repubblica Islamica di rifiutare, qualora ne avesse sentito il bisogno. Nei tre anni dalla firma del contratto, c’è da dirlo, l’Iran non si è mai tirato indietro di fronte ad alcun controllo. Ha mantenuto tutte le promesse, dimostrando la propria buona fede.

Importante fu la garanzia, da parte della NATO, di sbloccare i fondi del tesoro iraniani presenti su banche estere, per un capitale complessivo di quasi 100 miliardi. Il tutto sarebbe però avvenuto in un arco temporale di dieci anni, in cui si sarebbe potuto valutare con efficacia la condotta del governo di Rouhani. Ovviamente ci fu lo sblocco di alcune risorse, per permettere all’Iran le manovre economiche più urgenti. E soprattutto si abolirono le sanzioni poste sul commercio estero, che hanno minato le esportazioni iraniane dall’inizio della crisi. Ci fu, però, chi rimase particolarmente deluso e afflitto dall’accordo sul nucleare, ufficialmente noto come JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

Regolamento di conti

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, fin dalla firma del patto in data 14 luglio 2015 trovò che si fosse commesso un errore fatale. Il mondo, da quel momento, era «un posto più pericoloso». Iran e Israele hanno delle questioni irrisolte che esulano largamente dalle rispettive opinioni sull’accordo in questione. Fin da Ahmadinejad, l’opinione pubblica iraniana sul conflitto israelo-palestinese non è mai stata clemente, principalmente per la veemenza con cui il primo ministro di allora si pronunciò. Questi accusò Israele di aver consolidato un governo razzista in Vicino Oriente dopo il 1945, utilizzando «l’aggressione militare per privare della terra un’intera nazione, sotto il pretesto della sofferenza degli ebrei» e invitando, «immigrati dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal mondo dell’Olocausto per stabilire un governo razzista nella Palestina occupata». Dichiarando che questo “regime criminale” fosse sempre più vicino all’uscita di scena, la decisione di dotarsi di energia nucleare ha impedito a Netanyahu di dormire sonni tranquilli. Inoltre, le due potenze si danno battaglia in Siria, dove appoggiano i due governi in lizza, l’uno nemico dell’altro nello scacchiere politico odierno.

Il 14 maggio 2018 si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova ambasciata americana in Israele, ufficialmente riconoscendone come capitale Gerusalemme. In questo modo Trump ha dipinto un blocco atlantico più sionista che mai. Israele, forte del sostegno americano sulla faccenda, ha sfruttato l’occasione per rivelare di aver rinvenuto delle carte, casualmente in terra iraniana e curiosamente senza data: l’Iran starebbe tramando per arrivare a possedere non una ma ben cinque bombe atomiche. In un attimo, l’ira di Trump è esplosa. La linea dura attuata fino ad oggi, in realtà, non lo è stata abbastanza. Eppure la questione del nucleare è un fascicolo che dovrebbe essere allargato a molti paesi del blocco NATO, e persino Israele ne possiede un nutrito arsenale. Quali sono, quindi, i veri interessi che hanno spinto Trump a una presa di posizione così netta?

La questione riguarda anche il vicino di casa della Repubblica di Rouhani, lo Stato Nazionale Iracheno, ormai ridotto a una massa indistinta di macerie, tagliagole, governi fantoccio e confini ancora del tutto da definire. L’Iraq non ha più rialzato la testa dopo che Saddam Hussein perse la sua, e le rivolte che si susseguono quotidianamente ne sono la dimostrazione. L’unica cosa certa è che, nella nazione, al momento dissestata e prossima alla frammentazione, si fa forte la voce dell’interesse americano. Entro il 2021 lo Stato Nazionale Iracheno sarà probabilmente l’unica entità rimasta a mantenere la bandiera nazionale (il territorio restante potrebbe essere suddiviso in Kurdistan e Sumer), e opererà sotto il totale influsso degli Stati Uniti, che, addirittura, è capace di manovrarne le elezioni.

Il fronte nazionale di resistenza, infatti, è il mandante delle recenti rivolte contro gli usurpatori statunitensi e persino il vincitore delle ultime elezioni. Ciononostante, il nuovo governo iracheno non è mai stato formato, poiché delegittimato dal potere della Commissione Elettorale Suprema Indipendente (che di Indipendente ha ben poco).

La situazione attuale si può quindi riassumere in un gioco forza che ha i connotati delle politiche militari attuate dal governo Bush Jr., al tempo della decisione di combattere Al Qaeda nella regione. La verità, però, è che prende forma proprio da quegli eventi.

La crisi del futuro

Iran, Iraq, Israele, Stati Uniti, Russia e Cina. E ancora Afghanistan, Yemen, Siria, Daesh (ISIS), Giordania e Turchia. Tutti loro pagano il prezzo di essere attori, protagonisti e non, di una guerra di religione, una guerra politica, una guerra per il controllo di minuscoli pezzi di terra spopolati, da cui scaturisce petrolio.

Come ha fatto notare Thomas Piketty, in un articolo del 2014 pubblicato sul quotidiano francese Libération, la concentrazione delle risorse petrolifere influenza l’intero sistema politico e sociale della regione. La disparità di reddito tra classi sociali, qui, è molto più elevata che nei paesi più disuguali del mondo, come Brasile e Sudafrica. In Arabia Saudita, che conta 300 milioni di abitanti, i proventi petroliferi, nel 2013, hanno raggiunto la cifra di 300 miliardi di dollari. Potremmo pensare che questo significhi larghe fette di popolazione con un tenore di vita alto, invece la maggioranza vive in condizioni di semischiavitù. E la minoranza benestante? Essi godono del sostegno incondizionato delle potenze occidentali, da un punto di vista militare e politico. Non stupisce quindi che le nostre lezioni di democrazia e giustizia sociale non entusiasmino le nostre controparti mediorientali.

Da questo possiamo comprendere la decisione di Trump di sguinzagliare il proprio arsenale di minacce contro l’Iran, l’unica potenza che potrebbe contrastare le mire degli Stati Uniti nella regione. Indebolire il già devastato Iraq è il primo passo. Ora cerca di mettere in difficoltà l’intera regione con l’embargo petrolifero; tuttavia Trump resta ben consapevole che, al momento, portare caos nello Stretto di Hormuz, attraverso il quale è trasportato il 20% delle forniture di gas e di petrolio del mondo verso l’Europa occidentale, USA e Giappone, sarebbe una decisione poco saggia. Per il momento deve accontentarsi dei messaggi su twitter, in cui avvisa l’Iran di non minacciare gli USA, «per non incorrere in conseguenze che in pochi hanno dovuto sopportare nella storia». Minacce che, piuttosto che intimidire, rafforzano il ruolo iraniano nella regione e con i propri partner asiatici, mentre continua la partita isolazionista degli Stati Uniti.

Credendo di peggiorare la situazione per il nemico, i dazi posti sulla Repubblica Islamica hanno solo aperto le porte a nuovi alleati per Rouhani, che si prepara alla guerra mobilitando il crescente anti-americanismo nella regione, per un’eterna lotta d’ideologie di cui non si vede la fine. Forse potremmo trovarla, finalmente, in fondo all’ultimo pozzo.