Il buco, nuova opera di Michelangelo Frammartino uscita dopo undici anni dal suo ultimo film, è stato presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica il 3 settembre, e nel rappresentare il cinema italiano si è trovato in buona compagnia. Quest’anno Venezia ha visto infatti la partecipazione di ben cinque film nostrani, un record, e Il buco è stato quindi affiancato dai lavori di Sorrentino, Martone, Mainetti e dei fratelli D’Innocenzo.

Leggi anche: “Favolacce”, fiaba nera della periferia romana.

Non sappiamo ancora esprimerci sui possibili premi [la sera dell’11 settembre ha ricevuto il Premio speciale della Giuria, N.d.R.], ma senza dubbio è stato uno dei film più divisivi tra quelli in concorso per il Leone d’oro in questa 78° edizione della Biennale di Cinema. Lo dimostrano i numerosi fogli della serie “ridateci i soldi del biglietto” appesi in questi giorni al Lido di Venezia, ma anche i tanti elogi raccolti da parte della critica.

Il buco, di Michelangelo Frammartino, è un film coraggioso, e come tale va controcorrente senza pensarci due volte. Proprio come fanno i suoi protagonisti che, nel pieno del boom economico, mentre a Milano le nuove ditte sfidano il cielo costruendo grattacieli sempre più alti, si imbarcano per un’avventura sotterranea, nel profondo Sud dell’entroterra calabrese. Sono un gruppetto di speleologi che, sul finire dell’estate del 1961, mettono per la prima volta piede nella grotta del Bifurto, svelandone i segreti e tracciandone una mappa completa fino ai suoi quasi settecento metri di profondità.

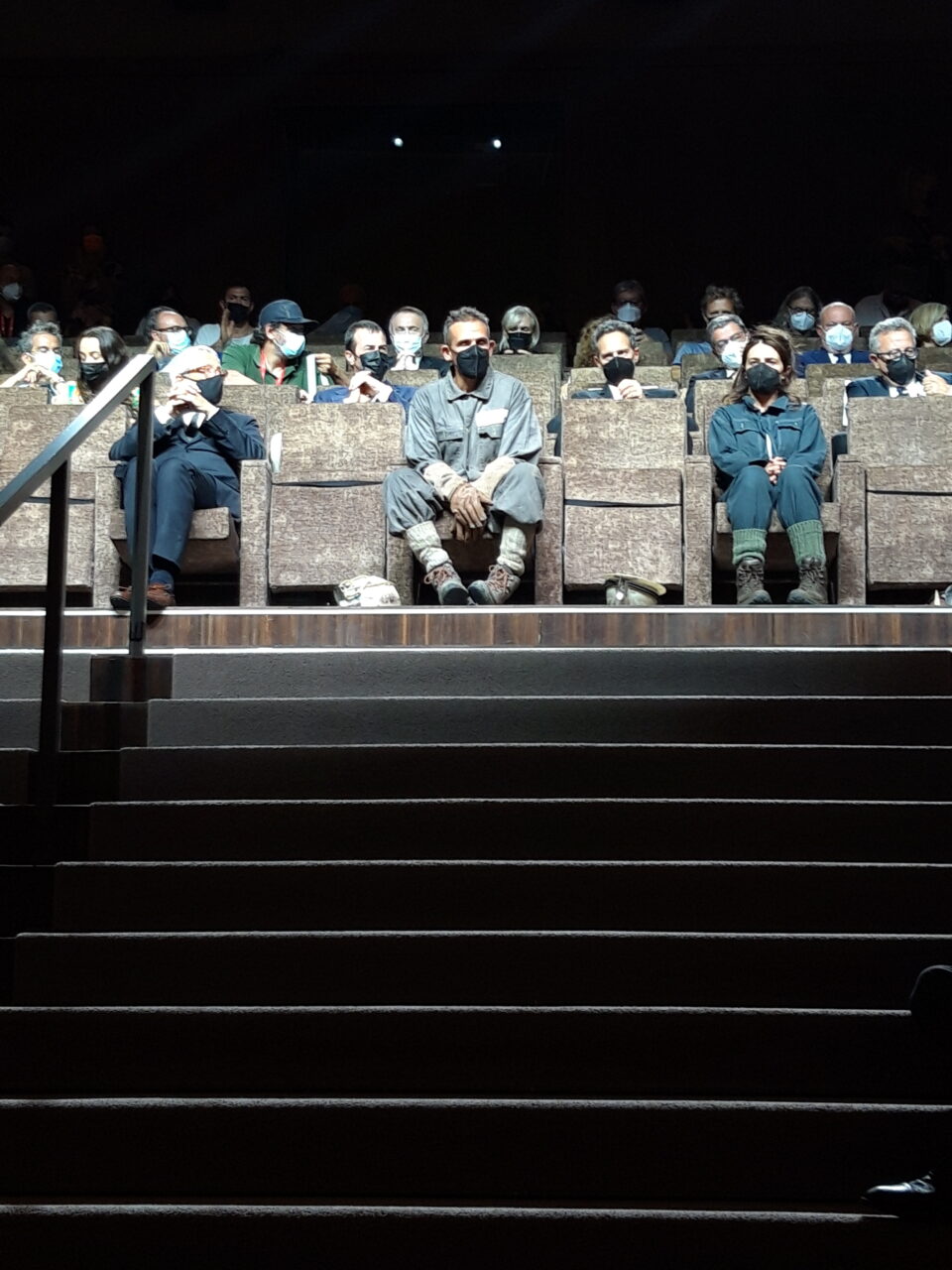

Il coraggio sta sia nel semplice produrre un film di questo tipo – che, come alcuni detrattori segnalano, «non ha una trama» – sia nel filmarlo negli stessi luoghi in cui, sessant’anni fa, si è svolta la vera e propria catabasi. La troupe, composta esclusivamente da membri della Società Speleologica Italiana, si è spinta infatti personalmente nella grotta e, per quanto non ne abbia raggiunto il fondo (fermandosi alla comunque non trascurabile profondità di quattrocento metri), ha senz’altro compiuto un’impresa unica nella storia del cinema. La più evidente particolarità del Buco riguarda proprio la questione degli attori, che interpretano i loro colleghi speleologi del 1961 senza mai catalizzare l’attenzione, ma restando quietamente defilati pur essendo i protagonisti del film. Poche battute, pochissimi primi piani e una spedizione che si comporta come un unico organismo-formicaio, dove nessuno si impone sugli altri e tutti tendono solo alla realizzazione silenziosa della missione.

Leggi anche: Netflix e i festival, lo streaming a Venezia e a Cannes.

Il buco di Frammartino ricorda per certi versi il cinema delle origini, dove fare un film su qualcosa significava riprendere quel qualcosa, senza tanti giri di parole. In realtà la storia c’è (ce ne sono due, per certi versi) e procede per opposizioni. A parte il già citato divario tra la scalata verso l’alto del Pirelli a Milano e la discesa nel sottosuolo della Calabria, va citata anche l’opposizione tra il mondo affettato e artificioso del Nord, rappresentato dal giornalista che si mette in mostra strizzando l’occhio all’ancora giovane pubblico dei telespettatori, e il silenzio del Sud, dove non si sprecano parole né gesti. Lo scarto è così netto che, per quanto non ne potremo avere la certezza fino a una seconda visione, l’impressione è che si pronuncino più parole nei primi tre minuti di televisione che in tutto il resto della pellicola.

A mancare però sono solo le parole, non certo i rumori. Anzi, uno dei maggiori pregi del Buco sta proprio nella cura maniacale per il sonoro: dai muggiti delle mucche e il loro scampanare al ronzio degli insetti, dalle comunicazioni precise ed essenziali degli speleologi (che utilizzano per lo più urla e fischietti) al crepitare del fuoco, dai colpi di tosse e le deglutizioni fino all’implacabile gocciolio che caratterizza ogni singola scena ambientata nella grotta. Già, perché per quanto in un certo senso sia corretto parlare di trama scarna in realtà un intreccio esiste, e prende vita da un’ulteriore contrapposizione: quella tra la spedizione degli speleologi sotto terra e la vita umana nei dintorni della grotta, rappresentata da un pastore calabrese che, con il suo volto solcato dalle rughe e l’espressione distaccata, è una maschera imperscrutabile, una realtà misteriosa tanto quanto la grotta.

Ma mentre il pastore osserva incuriosito le gesta degli esploratori, loro non lo vedono mai: tutt’al più odono i suoi richiami bestiali, che ancora una volta si sostituiscono alle parole umane. Come loro usano i fischietti, così lui usa la sua voce in maniera inarticolata, imitando i versi degli animali in un gioco tutto suo. E così come loro esaminano le viscere della terra con le loro torce, similmente il medico del villaggio scruta la gola e le orecchie del pastore, a partire dal momento in cui lui si ammala, e il cuore del film procede su questi due binari paralleli. Da un lato la lotta dell’essere umano per svelare i segreti del sottosuolo, dall’altro la lotta di un altro essere umano per curare un suo simile. Entrambe le imprese tentano di fare luce nell’oscurità, e uno spettatore non può che convincersi che i destini delle due trame siano legati tra loro, specialmente quando l’opera si avvia alla sua conclusione.

E quando il film termina è di nuovo la voce del pastore quella che si sente, intrecciata al muggito dei bovini, rivelando una struttura circolare che sottolinea l’assoluta gratuità del viaggio narrato. Per quanto sia stata un’impresa eroica e straordinaria scendere in quella che all’epoca era la terza grotta più profonda del mondo, quando la spedizione se ne riparte per il Nord tutto è rimasto esattamente come prima, dallo scampanio delle mucche ai richiami belluini del pastore.

In mezzo, quello a cui lo spettatore assiste è uno spettacolare susseguirsi di scene alternativamente ambientate nell’oscurità della grotta, illuminata solo dai lumini degli esploratori, e nel sole della valle calabrese, solcata da nubi basse e nebbia. Un vero spettacolo, dalla straordinaria potenza visiva, che riesce a trascinare completamente chiunque sia disposto ad abbandonarsi, con la forza assoluta di un prodotto che è sì curato all’estremo, ma che allo stesso tempo ci si mostra purissimo e grezzo come un diamante. L’unica cosa che Il buco di Frammartino chiede allo spettatore è di disporsi all’ascolto con umiltà, mettersi da parte per qualche istante e lasciarsi attraversare dalle immagini e dai suoni.